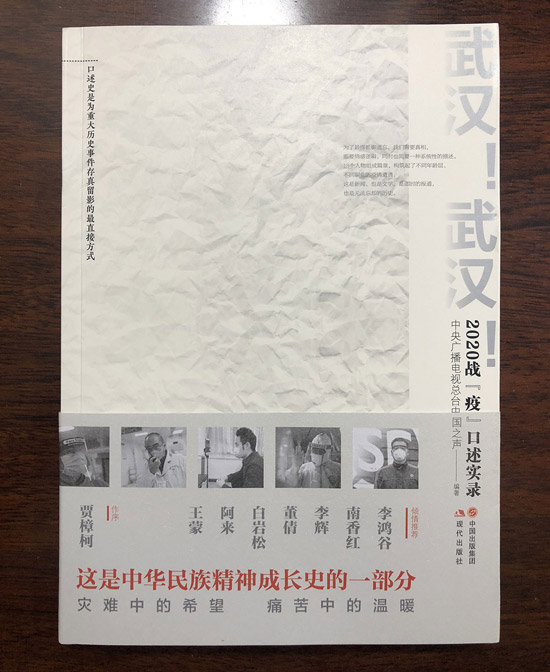

《武汉!武汉!》2020战“疫”口述实录

就在8月初,一本辑录武汉战“疫”前线18位不同身份、不同年龄和经历的人自述战“疫”经历的书,由中国出版集团现代出版社出版。

该书第八篇,即是我们视佳医总院长陈庆丰的《因付出而拥有》。

该书由央视《中国之声》记者郭静疫情期间亲自采访,全部采用口述方式记录,并保留了当时采访对话的音频,通过扫描其中的二维码即可收听。聆听当事人的亲口讲述,将再次把您带回到武汉疫情中那些个难忘的日日夜夜、分分秒秒。

该书受到国内多位知名作家的倾情推崇:贾樟柯、王蒙、阿来、白岩松、董倩等都为此书作序。

我在“风暴之眼”

口述者简介

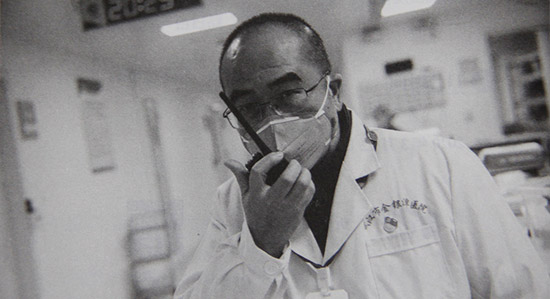

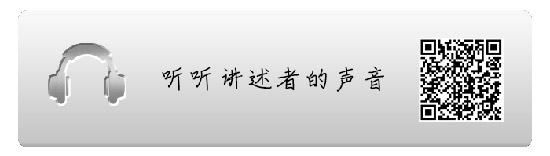

张定宇,男, 56 岁,新冠肺炎疫情发生时任湖北省武汉市金银潭医院党委副书记、院长。这家医院在疫情暴发最初的一个月里曾因收治新冠肺炎病人最早、最多、最重,成为“风暴之眼”。张定宇身患渐冻症,妻子也曾被确诊感染,他却始终奋战在抗击疫情的一线。

口述时间

采访者导读

我是记者郭靜。

如果说武汉是最早发现新冠肺炎疫情的城市,是全国抗击疫情的中心, 那么金银潭医院就是中心的中心。作为一家传染病专科医院,这里是最早打响这场全民抗疫之战的地方。在与死神较量的正面搏击中,身为—院之长的张定宇,拖着患渐冻症的病体,还要默默承受妻子也感染新冠肺炎的巨大打击。可以想见,那段日子他有多忙、多累。来武汉许多天,我一直在想,一定要采访张定宇。

采访约在了疫情稍微平稳一些的时候。原定的采访本是前一天,距离采访前一小时,他突然出现了房颤,我听后非常担心。他真的是太累了。没想到,他很快又把采访改约到第二天下午,而且一谈就是两个多小时。

他记忆力超好。他对事件的还原,足以记入这段历史。

张定宇说,我们的准备总是快半拍,不能让医院堵成“堰塞湖”。(金银潭医院宣传科提供)

心怀恐惧,依然前行

口述者简介

汪勇,男, 35 岁,武汉人,一位快递小哥。疫情期间,他以一己之力,搞定了医护人员的诸多难题,自称“组局人”。

口述时间

采访者导读

我是记者郭靜。

如果说,一定要我选出这些天武汉涌现出的众多平凡英雄中我最佩服的一位,那无疑是汪勇。疫情发生前,他只是一个普普通通的快递小哥,现在,他被人们称为“生命摆渡人”。这个凭借一己之力搭建起医护人员整条后勤保障线的快递小哥,在这些天里显示出来的巨大能量,配得上人们给予他的所有赞美。

那天和他聊完之后,我最深的感触是,如果不是这场疫情,我们不会认识他,甚至他可能都不会认识自己。当人们都心怀恐惧、手足无措、举步维艰的危难时刻,为何没有什么资源的他却能一呼百应?我既钦慕他的领导力、执行力,更感佩他的勇敢和担当,感佩那些和他目标一致、心怀善良的普通人。

正是因为有他们,黑夜里,才会看到那一束光。

汪勇感到,那些天很幸福,得到了太多的帮助,也帮助了更多的人。

我到死亡边缘走了一遭

口述者简介

袁海涛,44岁,华中科技大学协和东西湖医院重症医学科主任,再一次转移病人的过程中不幸感染新冠肺炎。他是医生,也是患者,康复后又重返ICU救治岗位。

口述时间

采访者导读

我是记者郭靜。

最初知道袁海涛,是通过他的好朋友胡明。采访时才知道, 他俩相识不过两年,得知好兄弟病情恶化,胡明情绪失控、泣不成声。这一幕,让人既为两位重症科主任之间生死与共的兄弟情动容,更能从医生不幸感染的事情中窥见疫情初期的惨烈。

进一步和袁海涛深谈,才知在从医生成为患者又康复而后重返一线的背后,是他与患者的一个故事。“如果他‘挂’了,我这个病就白得了”,这看似玩笑的话,其实是“一个也不放弃”的决绝。

重症医学科的医生见了太多的生死,这回轮到袁海涛自己。

突然安静的城市,小小的角落全是温暖

口述者简介

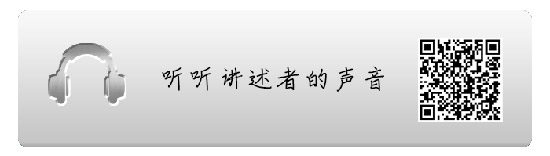

冯翔,男,55岁,武汉本土音乐人,学医出身,曾是精神科大夫。

口述时间

采访者导读

我是记者郭靜。

冯翔,是我多年前就认识的一位朋友。他是一位武汉本土音乐人,相比他的名字,他那些用武汉话创作的民摇,《汉阳门花园》《黄鹤楼》《六渡桥》……更为人熟知。在过去的这些天里,这些描绘武汉往昔平静世俗生活的汉腔汉韵,在深夜里,抚慰了无数紧张焦虑、疲惫不堪的武汉人。

我知道他做歌手前,是名精神科大夫,就在武汉人熟知的六角亭精神病院工作。我不知道的是,他在北京漂泊了 11年后,几年前回到武汉,一边做音乐,一边在武汉市精神卫生中心为患者做音乐治疗。我更不知道的是,他和这次疫情中被很多人记住的武汉市金银潭医院院长张定宇是大学同班同学。

人过半百才理解故乡,这位武汉本土的音乐人、精神科大夫,宅在武汉家中的这些天,经历了什么?

冯翔用音乐、用歌声“治愈”武汉人。

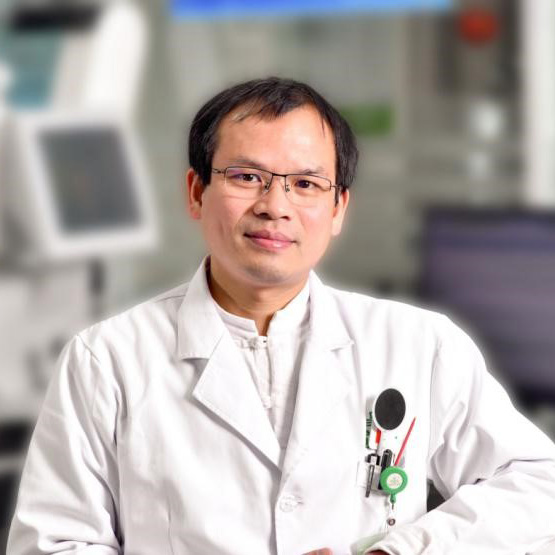

因为付出而拥有

口述者简介

陈庆丰,浙江温州人, 45 岁,和哥哥一起在湖北打拼20多年。得知医护人员缺护目镜,他和哥哥在浙江紧急筹集,大年初一 ( 1 月 25日)逆行送到武汉,前后共筹集捐赠护目镜24万多副,替代泳镜 5万多副,兄弟二人还自掏腰包捐款近50万元,人称“温州眼镜哥”。

口述时间

采访者导读

我是记者郭靜。

初识陈庆丰,是因为那个著名的“一副眼镜和六个人”的故事,他很爽快地加了微信,却对我的采访请求“狠狠”地拒绝,原话是,“明天不要来了,非常影响我的工作”。面对这样“无情”的回复,我尴尬地接不下去,只有悻悻地发了几个表情,然后自己给自己搞点心理建设,就忙别的事了。

幸好加了微信。

开始,我只是偶然看看他的朋友圈:他的朋友圈非常“高产”,且每次都是长篇,每次落款都写四个字:“丰言风语”,每次还会很有仪式感地标注上发送曰期和时间——其实每条朋友圈都自带这些信息,我就想,“发朋友圈,他是认真的”,朋友圈就是他的“发布会”。我开始通过朋友圈了解他,他和以往的我认识的温州企业家都不太一样,颇有诗人和哲学家的气质,我好奇的翻他以前的朋友圈,发现朋友圈其实是他战“疫”的战场。没想到我悄悄了解他的同时,他也在通过我的朋友圈打量我。相互在留言里聊过几个回合之后,4月4日的那天晚上我发了条微信问他:“明天我来看看您好吗?”这次他非常爽快的答应了,那天是清明节,也是全国哀悼日,距离第一次联系他已经一个多月了。就这样,第2天在他的办公室,我们见面了。

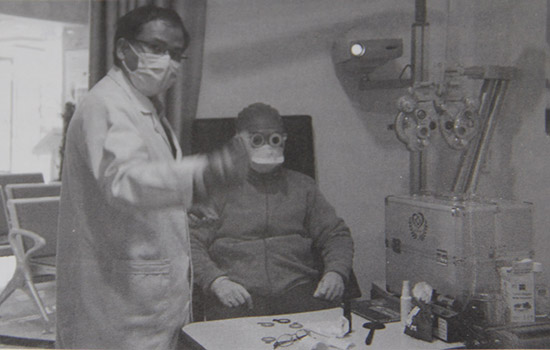

“温州眼镜哥”陈庆丰(左)。

建议购买链接如下

现代出版社京东自营

- 来源:武汉视佳医眼科

- 时间:2020-08-25 11:08

- 用户关注:

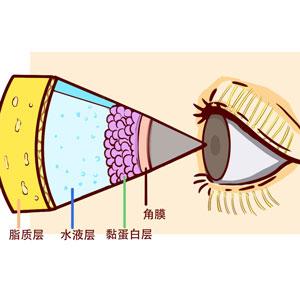

如想了解更多近视眼是如何形成的相关信息,可通过网络方式进行咨询,武汉视佳医医院眼科专家将会热心详细地为您解答,给你专业、详细的答案,如果您需要医生不想排队,您也可以在这里提前预约,我们会为您安排免费挂号。请点击在线咨询。

本文地址:http://www.027eye.com/meitibaodao/1631.html,若转载请注明出处